來源——頭髮實驗室

上一回我們介紹了 AMD 的黑暗時代。儘管蘇姿豐(Lisa Su)博士帶領 AMD 走出黑暗有目共睹。但實際上,在蘇姿豐接任 CEO 的前兩年,AMD 的情況並沒有好轉,反而越來越糟糕了。

本文將帶您回顧自2014年以來,AMD在蘇姿豐博士的帶領下篳路藍縷的極限翻盤之路。

蘇博士的決定

1969年出生於臺**南,3歲時隨父母移居美國。

本科至博士均就讀於麻省理工學院(MIT),主修電機工程,1994年獲得博士學位,研究方向爲硅絕緣體(SOI)技術

自小對工程充滿興趣,10歲時便開始拆解並修復電子玩具。

蘇姿豐職業生涯的第一站是德州儀器(1994-1995),但很快入職 IBM 並歷任多個工程與管理職位(1995-2007),最終擔任半導體研發中心副總裁,領導硅技術和研發戰略。

在 IBM 期間領導了用於索尼遊戲主機的芯片 Cell 的開發並對chiplets 技術有所研究;她更是擔任 IBM CEO 郭士納的助理,耳聞目睹了後者是如何管理這個藍色巨人。這兩個關鍵履歷對她日後能夠“拯救”AMD至關重要。

此後,她入職原摩托羅拉半導體部分飛思卡爾(Freescale Semiconductor)擔任首席技術官(CTO)及網絡與多媒體業務高級副總裁,負責技術路線圖和全球戰略。在此期間,她結識了同在飛思卡爾的 Intel 現任 CEO 陳立武。

截至到2012年,蘇姿豐的職業生涯不可謂不完美。但這一年,她做出了一個令許多人驚訝的決定:加入 AMD。

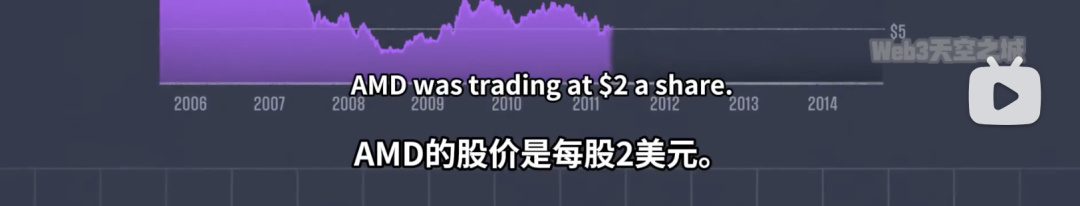

蘇姿豐成爲CEO時,AMD每股股價已不足5美元

當時,蘇姿豐的朋友圈大都並不理解。蘇的職業生涯導師提醒她,這不利於她的職業生涯,並且對她領導AMD「對抗英特爾」感到不可思議。

顯然,當時業內沒什麼人認爲 AMD 會翻盤。不過有趣的是,我們前文提到過的陳立武倒是鼓勵蘇姿豐“接受挑戰”。

蘇在後來的採訪中透露,她認爲 AMD 是巨大的潛力股,它擁有蘇姿豐看好的資源(筆者注:指 AMD 是當時世界上唯一有能力同時製造CPU與高性能GPU的半導體公司),只不過沒有發揮好。

2012年蘇姿豐剛加入AMD,就爲其帶來了一個難得的賺錢的業務——以優惠的價格和高度寬鬆的定製條款,拿下了索尼PS遊戲主機芯片的大單,隨後又獲得了微軟遊戲主機XBOX的青睞。蘇姿豐在IBM時參與過遊戲主機CPU Cell的研發工作,此經歷可能幫助她能夠爲AMD獲得類似訂單。

目標,活下去

在遊戲主機領域,原本不被市場青睞的APU獲得新生——異構統一內存架構正是遊戲主機芯片需要的技術。AMD採用了田忌賽馬的戰術:雖然我CPU不如Intel,但iGPU比它強;雖然我GPU不如NVIDIA,但它的CPU不如我。

這顆爲PS4定製的APU,其CPU部分採用Jaguar架構,GPU部分是20CU的GCN架構。這兩個當初原沒能帶來利潤的架構,也都在遊戲主機裏煥發了新生。

當然,AMD能拿下索尼PS和微軟XBOX的原因還在於,N/I兩家彼時都如日中天,而定製業務是反規模效應的。老黃全力梭哈CUDA,能夠提供半定製的空間不大,報價也不美麗;Intel報價同樣不低,而且Intel核顯打遊戲還是太弱了。

主機半定製業務幾乎在當時一衆虧損的各個業務中一枝獨秀,爲 AMD 贏得了寶貴的喘息之機。

不過,蘇姿豐此時同時將市場目標對準了數據中心。爲此,AMD 需要一大筆資金支撐一款高性能 CPU 架構的研發。但在此之前,AMD 還有一個更爲迫切的目標——活下去。

爲此,蘇開始了她的開源節流三部曲:

第一步,大砍項目,裁員,精簡開支。

硅仙人(Jim Keller)負責的K12也在其中,JK後來帶着K12的部分成員和成果加入了Zen項目組(所以,將Jim Keller稱爲Zen架構之父是不正確的,Jim Keller 第二次加入 AMD 後,並沒有負責Zen架構的開發,他介入Zen項目組是後來的事。Mike Clark 更有資格獲得 ‘Zen Daddy’ 的稱號 )。

第二步,賣大樓。

AMD於2013年第一季度將位於德克薩斯州奧斯汀的總部大樓賣給了一家房地產公司,獲得現金1.64億美元,然後租回原來的大樓。就是說,雖然AMD把自家辦公樓賣了,但不必搬遷另尋他處。

AMD選擇賣大樓的時機非常不錯,當時奧斯汀房地產市場繁榮,這才使得 AMD 賣大樓如此順利。

第三步,開授權,辦合資。

至2016年,Zen架構產品面世前夕,AMD仍然在繼續虧損,原有產品組合在全球市場佔有率已跌破5%,公司已經處於崩潰的邊緣。

在這種情況下,蘇姿豐大膽地將尚未面世的Zen架構向中國推銷。最終,中科海光以2.93億美元獲得了AMD Zen架構的永久授權。注意,是初代Zen架構的永久授權。

這裏需要說明幾點:

首先,中科海光和AMD是通過一系列複雜的股權架構,成立了數家經營實體,分別負責兩家公司相關IP的交叉授權買賣、CPU生產製造、產品銷售等不同環節的。此舉可能是爲了規避美國政府的一些限制。但總之,在這場交易中,海光獲得了Zen架構的技術授權和在中國大陸的銷售許可;AMD獲得了一筆可觀的救命錢。

其次,中科海光只是獲得了Zen架構的永久授權,並非x86指令集相關知識產權的永久授權。

第三,根據相關協議,海光雖然可以有限度地集成一部分自主設計,卻不能自由地修改CPU核心部分。其關鍵部分只能由AMD指定的GF負責生產,不得交給其他代工廠。不過,該協議的更多細節,我們就不知道了。

2015年,AMD還與中國企業通富微電成立了合資公司,負責集成電路封裝測試。與此同時,AMD將中國蘇州(就是Ruiz當年推行中國戰略時設立的部門)和馬來西亞檳城的製造部門移交給新的合資公司,獲得收益3.2億美元。

正是這兩個極限操作,使得AMD頂着鉅額虧損全力推進Zen架構研發,蘇媽領導下的AMD挺過了黎明前最後的黑暗。

除此之外,AMD還通過技術外包等操作,精簡了自己的工程研發隊伍——把PC和服務器平臺所需的橋片外包。

超能網2012年的報道

有跡象表明,蘇姿豐在此前的職業生涯中,就結識了中國臺灣的林哲偉。

林哲偉是2000年前後臺灣VIA威盛科技的一個部門經理,曾負責過x86芯片組和各種IO控制器芯片的研發。2007年,林從VIA離職。不久,林帶着原VIA部門的技術骨幹,加入了華碩旗下新成立的芯片研發公司ASMedia(祥碩)。

插播一條八卦:因爲林以及原VIA部分成員的跳槽,還引發了VIA和ASMedia的官司,甚至在2008年鬧出了臺JF包圍祥碩總部大樓的大新聞。

有傳聞稱(注:這部分我沒查到相關新聞),林在2012年蘇姿豐加入AMD之後,就開始“忽悠”時任副總裁蘇媽,力勸AMD專注於CPU等高性能計算芯片研發,將橋片外包給祥碩……

蘇顯然是聽進去了,從Zen架構發佈開始,自桌面平臺至HEDT/服務器平臺的大部分FCH(Fusion Controller Hub,即南橋,相當於Intel的PCH),都交給了祥碩操刀。

野望:三大戰略

AMD 在 2006年之後,在CPU領域幾乎都採取比較保守的策略。

農用機械架構,本質上是希望以較小的面積換多核性能,成本優先取向明顯;Jaguar等貓系小核主打低功耗但也低性能;ARM 戰略初代採用的是 Cortex-A57 架構,熟悉數碼的朋友都知道,這玩意就是手機上的“小核”,哪怕高端一些的家用路由器ARM核心都比這強。

而蘇姿豐反其道而行之,她一直強調的一個詞是:High Performance Computing。並且,還特地強調了HPC戰略聚焦的三大目標市場:數據中心、遊戲、沉浸式場景。 蘇認爲,這是時下三個高增長、高利潤的領域,拿下這幾個高利潤市場,纔是扭虧爲盈的關鍵。

但若只有目標和口號,當然不可能成功。她上任時接受採訪時提出了上述目標,許多人認爲,這不過是車軲轆話罷了。AMD 已經瀕臨破產了,哪來的能力搞HPC?

我們現在知道,她帶領AMD做到了。

我認爲,蘇姿豐成功的關鍵,有以下幾點。

第一點,蘇在裁員的同時,也大幅簡化了公司的組織架構和管理流程,有效地增強了AMD的公司治理。

得益於此,AMD保持了一個精簡、高效的研發隊伍。蘇姿豐還在Mike Clark、Mark Papermaster、 Jim Keller 等人的幫助下,重組了技術團隊,使之可以緊密協作,快速反應。

Jim Keller 在從AMD離職數年後,在一次採訪中還提到,Zen 架構能夠成功,與研發團隊採用了新的組織形式密不可分。也有其他AMD離職高管接受採訪時提到,蘇姿豐對AMD的管理是“高壓”、“高期望值”的,這可能也是AMD能夠走出虧損的關鍵。

軟件架構師屆不是也有一句名言麼:“組織架構即系統架構”。

我本人沒有搜索到確切的 AMD、Intel、Qualcomm 的 CPU 工程技術團隊規模對比。但有資料說,至 2022年,AMD 的 Zen 架構團隊人數僅有Intel的約20%。要知道,2022年,已經是 Zen4 年份,比起2017年團隊規模增加了許多。

至少從人力配比上而言,AMD 以這麼少的人力,能夠做出Zen系列CPU,也顯示出了其團隊的高效。而這,得益於外界不常提到、詳細資料甚少的管理上的改革。

第二點,蘇非常重視維護客戶關係。

蘇執掌AMD以來,對團隊和業界反覆強調的一件事就是“交付紀律”,即按時交付達到預期目標的產品。這可能是吸取當年K10延期、翻車的教訓。這種交付紀律的樹立,極大地改善了AMD的商業聲譽以及在大客戶中的口碑。這也是AMD能不斷蠶食這個Intel佔99%份額市場的關鍵因素。

而幾乎同時期的反面教材則是Intel——

由於10nm延期,Intel 無法按時向 Nokia 交付 用於 5G RAN 的芯片,這直接導致了 Nokia 在歐美的 5G 建設浪潮中丟失大量市場。時任 Nokia 總裁 Rajeev Suri 不得不因爲此事於2020年下臺。

同樣由於 Intel 10nm 進度不利,Cannon Lake 僅以個別低功耗產品、以極低的出貨量出現在筆記本市場;受制於 10nm 性能和良率, Ice Lake-X也一再被推遲。Intel不得不在數據中心和HEDT領域推出14nm的Cascade Lake(Sky Lake-X的變體,並不是新一代架構)應對市場。

儘管AMD的客戶支持還不如Intel成熟,初代 Zen 架構還存在一些小問題。但這一正一反對比之下,一些原本Intel的數據中心領域的大客戶,仍然開始轉向AMD下單。

蘇對客戶關係的重視,還表現在對客戶需求的重視方面。

我個人猜測,APU、AMD-ARM CPU 之所以沒能成功,主要原因就是沒能深入市場調研和傾聽客戶的需求,最終做出的東西並不是客戶急需的,自然也推不開。

而蘇上任後,對最看重的數據中心市場,進行了深入的需求調研,最終確定了重視多核性能、IO密集、重視功耗控制等設計目標。

這纔有了初代 EPYC,32核、8內存通道、128條PCIe 3.0——它最初在性能上未必比 Skylake-X 更強,但合理的報價和剛好命中需求,使得Zen架構初期即獲得了不錯的訂單量。

第三點,用她的原話是:打造卓越的產品。 所謂卓越產品,就是高品質、高利潤的產品。

其實核心(至少在最初階段)還是Zen架構,並且把之前的所有其他研發,什麼貓系、ARM K12、APU,全部暫停。由 Zen 架構通喫桌面、數據中心/服務器、嵌入式、筆電、半定製主機芯片這些所有領域——打得一拳開,免得百拳來。

Zen 架構的商業邏輯

Zen 架構最初的研發並非一帆風順,即使在AMD內部也面臨強大的質疑,一度導致連續三位高管從 AMD 離職。

Zen 架構核心的小芯片(chiplets)架構與其背後的 Infinity Fabric 互聯技術,也反應了蘇姿豐在技術和商業上的雙重遠見。

隨着芯片面積的增加,芯片的良率會逐漸下降,疊加每晶圓產出芯片的減少,其生產成本是指數級提高的。這也是 Intel 在 Xeon 長期(2020年之前)停留在單路28核的重要原因。

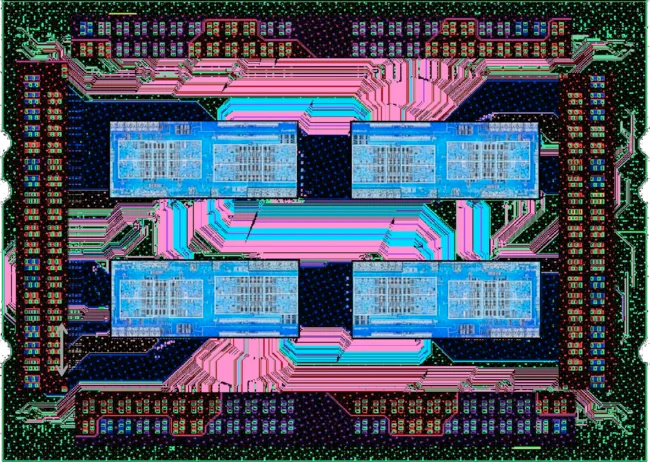

Naples Substrate Shot

而chiplets架構將CPU的cores、uncore 等拆在了不同的小芯片上,其研發、驗證和製造流程與monolithic chip 有顯著的不同。並且,如何將這些模塊高效地互聯在一起,不會造成通信不穩定或性能瓶頸,也是一個重要的難題。

當時,Intel 和臺積電都分別有各自的先進封裝技術,解決這類問題,比如Intel的EMIB、臺積電的CoWoS。但Zen架構出於成本考慮,採用了最直接的2D封裝——所有DIE沒有任何中介層,直接將導線埋入高密度PCB板(Substrate)上,也被戲稱爲“膠水大法”,前文中提到的 Pentium D 就是這種。

有未經證實的傳言稱,當 Intel 在得知 AMD 正在研發的架構是如此“膠水”時,曾進行過評估。

Intel 技術團隊得出的結論是,這種互聯技術將不僅功耗高、互聯密度低,並且通信延遲過高。這些劣勢將限制CPU架構性能,因此,Zen架構後續產品並不能對Intel構成威脅。

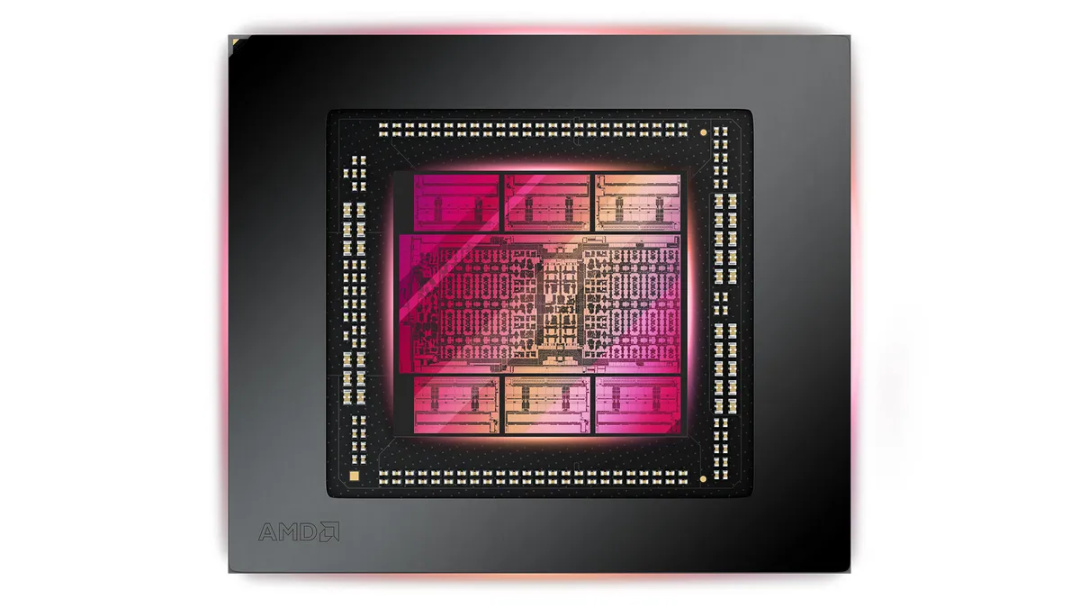

Navi31

AMD後來的 GPU Navi 32,只是採用了臺積電相對廉價的 InFO-R(其互聯介質層是一種有機物,不是硅,因此成本比CoWoS-oS低得多),就聲稱把IO密度提高了10倍;Ryzen 自從 Zen2 以來,也一直存在內存延遲偏高的問題;另有研究指出,基於高密度PCB的數據傳輸,每bit消耗能量是硅中介層、垂直硅通孔的10倍不止。

儘管這種封裝有這樣或那樣的問題,AMD仍然憑藉優秀的通信架構設計與核心架構設計,儘可能揚長避短,使得這項技術的收益總體大於缺陷。

AMD 還憑藉一套統一的 serdes,同時支持了 PCIe、USB、D2D 等不同的IO場景。

Infinity Fabric 也從D2D擴展到NUMA乃至機架級的通信,成爲AMD在HPC領域有資本在NVIDIA地盤搶佔市場的基石。

而這一切,都始於蘇姿豐上任以來對這幾項關鍵技術的押注。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com