發現意義·理解意義

“意義”是如何從一個符號串中產生的?且看《GEB》中的這個例子:當我們看到:

“– – – – – q – – p – – –”

這個符號串時,它有什麼“意義”?一種可能的解讀是:

“5=2+3”

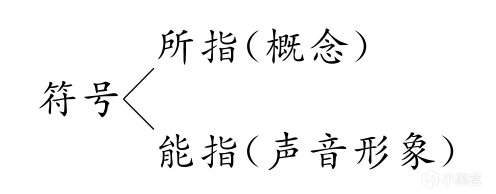

這個解釋看起來嚴絲合縫且與客觀事實完全相符。作者認爲,我們在這個符號串與加法運算之間發現了“同構”,即兩個複雜結構可以相互映射,每個結構的每一部分在另一結構中都有相類似作用的部分,因而產生了“意義”。這不禁讓人聯想到了語言學中“能指”與“所指”的概念(當然這與同構不是一個意思)。我們之所以會選擇加法運算作爲這個符號串的解釋,是因爲它使得這個陳述與數學定理之間出現了一個高層次的對應,與現實世界產生了某種同構關係,也因此這個解釋是“有意義的”。你大可以將“–”“q”“p”分別解釋成“你”“我”“他”云云,但你從中找不到任何“意義”。

索緒爾(Ferdinand de Saussure)的能指與所指概念

我們高級的“心智”使得我們能從文字之類的符號串中尋找到同構,進而獲取意義。可是新的問題又來了,意義是一條消息固有的,還是在心靈或機器與消息的相互過程中產生的?作者引用了生物遺傳信息DNA的例子:一個DNA分子“遺傳型”通過複雜的生化過程被轉化成實在的有機體“表現型”,這兩者之間產生了一種同構關係。一種觀點認爲揭示DNA的“固有意義”,只有智能是必須的,就像我們可以通過DNA分析來篩查潛在的遺傳病一樣;另一種觀點認爲DNA要依賴外在的細胞生化環境才能使新生命得以誕生,才能“抽出”其中的信息。這好像是以不同的方式說了同一件事,也許我們應該思考一下消息的理解層次。

“旅行者一號”上搭載的“地球之聲”金唱片,承擔着與潛在的外星生命溝通的使命

設想我們要讓完全不懂地球語言的外星人,理解我們發射的衛星中攜帶的一張唱片的信息,就像如今已經進入奧爾特雲的“旅行者一號”上搭載的“地球之音”唱片一樣。首先的問題是,怎麼讓外星人理解“這張唱片”是消息?這就需要第一層:

“框架消息”

它在說“我是一條消息,請解讀我”。也許我們可以使用衆多小點排列成的質數數列來作爲提示,或者像電影《普羅米修斯》中的那樣創造自然界不存在的規整直線來展示文明的存在。怎麼解讀消息的內容呢?第二層則是:

“外在消息”

即消息的解碼翻譯機制,我們最熟悉的也許就是摩爾斯電碼。那消息說了什麼呢?這就需要第三層:

“內在消息”

即消息傳遞的意義。可問題是外在消息的本性就決定了它不可能被任何顯式的語言所傳達,外星人無法理解地球語言,也就無法理解消息的解碼機制,進而不能理解內在消息。

“旅行者一號”在1990年拍攝的著名地球照片“暗淡藍點(Pale Blue Dot)”,地球是如此地渺小,而費米悖論(Fermi paradox)至今沒有確定的解釋

這似乎在說,在使用這條規則之前,必須有另一個規則來告訴你如何使用它,存在一個無窮層次的規則體系,就像本文開頭提到的那個“A、B、C、D、X”的假言判斷例子一樣。但我們知道這些悖論是無效的,我們日常中可以隨意地利用規則,理解意義。《GEB》認爲,這是因爲生活在地球上的人類大腦都有一些同樣的“硬件”來對消息解碼,而它們的運行是受客觀物理規律支配的,不同人對消息內容的解讀也因此變得相似。“若智能是自然的,則意義是固有的”。但外星人無法理解唱片的意義並不意味着“它”是沒有智能的。相反,“他”可能擁有着從我們角度無法察覺的高層智慧。

計算機與心智的描述層次

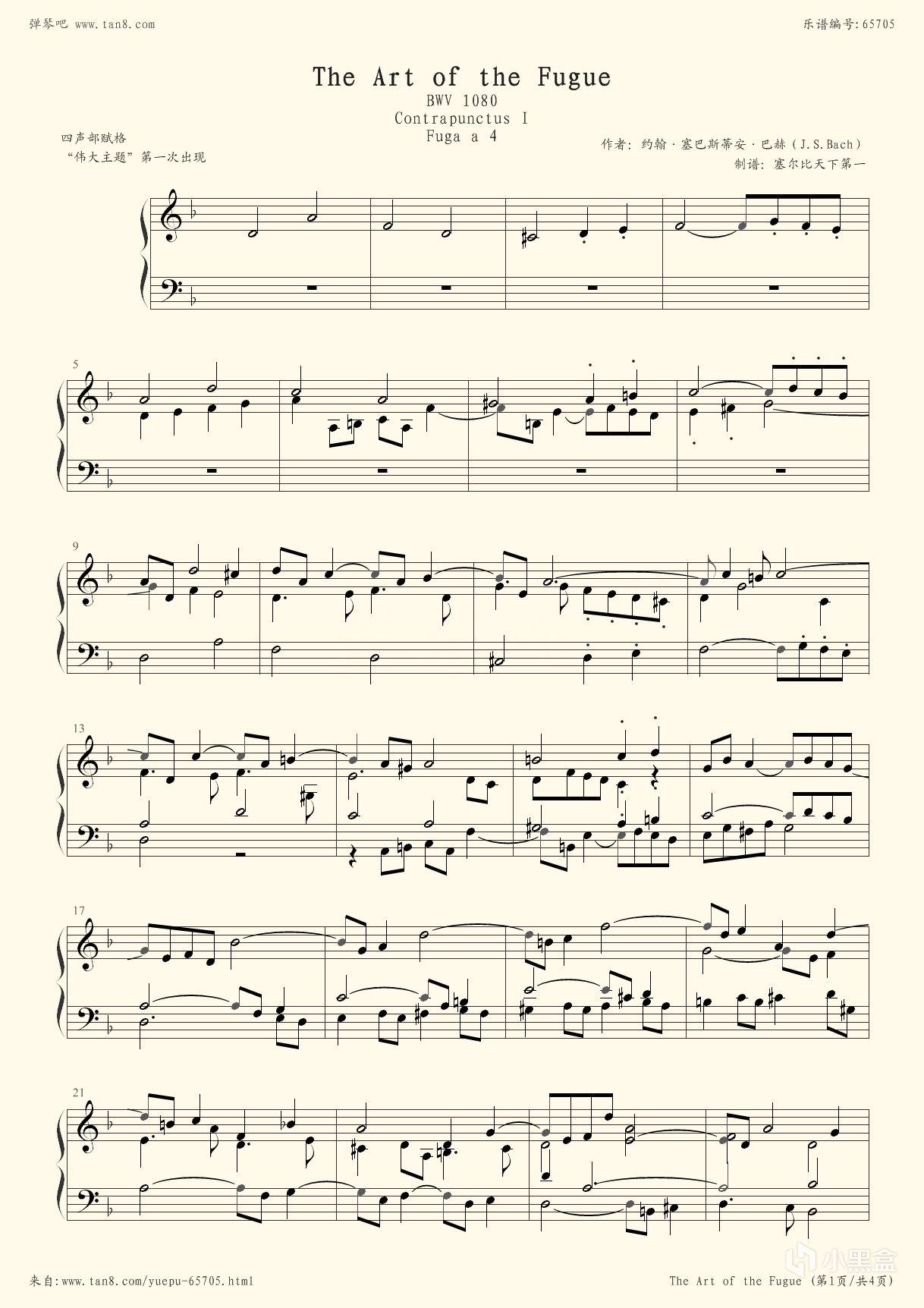

賦格(Fugue)是一種與卡農(Canon)相類似的復調音樂體裁,利用對位法(Contrapunctus)的模仿技巧進行創作。它通常模仿一個主題,又以不同的聲部、樂調、速度或演奏方向與原主題區分。《音樂的奉獻》就是巴赫賦格曲的最高成就之一。賦格的每個聲部自身都可以作爲獨立的樂曲單獨欣賞,結合起來卻又變成另一個截然不同的和諧整體,這說明賦格可以同時從不同的層次來進行理解與描述。類似地,我們能從細胞的微觀層面來理解自身,也能從個人整體的宏觀角度理解自身,而並不會懷疑這兩種層次描述的東西是不是同一個“我”。

巴赫《賦格的藝術》樂譜,圖片來源於網絡

《GEB》中寫道,對於人工智能的研究中,一個重要問題就是如何跨越描述的鴻溝:通過構造一個系統,接收一個層次的描述,從中生成另一個層次的描述。在作者那個沒有“AlphaGo”的年代,計算機的水平還不能戰勝人類的棋藝大師。圍棋大師與新手的區別在於,新手落子時只關注棋盤微觀層次的格子,而大師卻能把複雜的棋局“組塊化”,從高層次宏觀的角度來對棋局進行分析。

圍棋人工智能“阿爾法狗”

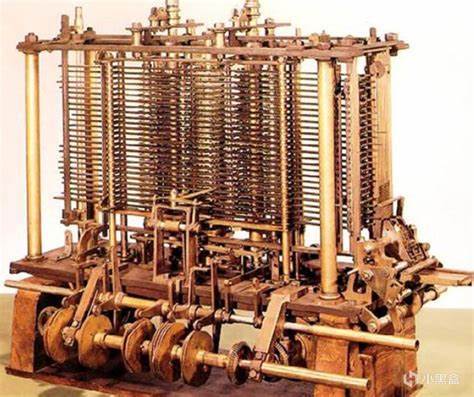

計算機語言也有類似的層次結構,從只有01組成的機器語言,到高級的彙編、編譯語言,再到更高級的操作系統,這也許與智能的形成有十分類似的關係。然而,儘管計算機語言的高層結構接近人思考時的概念,但它還是“太機械”了:我們能用“這個蘋果”“那個梨”之類模糊、靈活的描述,那時的計算機卻只能理解“位於體積最大的蘋果正右邊10釐米的梨”這類精確的描述。爲了確保人工智能的“靈活性”,我們是不是又要爲它特別編寫另外一組程序,然後爲了應用這個程序去編寫更高級的一個程序?這似乎又陷入了一種無限循環的怪圈。“差分機(Difference Engine)”發明者巴比奇(Charles Babbage)的朋友艾達·洛芙萊斯命婦就曾提道:

“計算機只能做人告訴它去做的事”

它似乎不能自己去決定自己該做什麼。

差分機,機械運算的巔峯之作。在巴比奇那個年代根本無法造出實物,在20世紀末期纔出現了完整的差分機。科幻小說家威廉·吉布森(William Ford Gibson)也有同名的以巴比奇爲主角的小說

人的心智有類似的層次結構嗎?這不可避免地牽扯到了神經與大腦。《GEB》中寫到,從最基礎的神經細胞,到高級的大尺度結構,我們的大腦確實與計算機有類似的層次結構。計算機的晶體管、邏輯門等硬件中的物理反應表示了它最基礎的語言0與1,我們大腦中神經細胞的脈衝信號則激活了我們“軟件”層次上的基礎符號,並繼續激活更高層次的符號,通過符號則可以理解萬物的意義。

一張關於人的思考的meme圖,事實上遠不止這麼簡單

可我們心智中高層次的符號相互通訊的過程是怎麼樣的呢?怎樣才能消除無限的規則循環,從而有選擇的“自由意志”?如果我們能探明這種過程並把它抽取出來,真正的意識,或是心智就是一種能複製、能人造的東西了。符號間的糾葛是十分複雜的,探明這種過程似乎十分困難。格式塔心理學理論(gestalt psychology)認爲整體不等於且大於部分之和,單純搞清楚神經細胞間的交互作用似乎並不能直接解釋心智的運行機理。隨着描述層次的上升,系統的複雜程度也在上升。你怎麼能夠斷言,神經信號所描述的東西,與真正的“自我意識”所描述的東西是一致的呢?在《GEB》這裏,還涉及了整體論與簡化論的探討。

關於自由意志存在與否一直是科幻作品老生常談的話題,例如HBO美劇《西部世界》

我們人類的心智之間似乎能夠彼此產生映射關係,而每個人心智中的符號網絡都有一大部分是具有普遍性而又不完全相同的,因此我們對一些事物有共同的看法,而個體也會有自己獨特的觀點。既然我們能夠相互理解,我們是否有一個關於大腦的良好的高層次描述,從而“抽取”出這種心智的符號交互運作過程?作者認爲我們有可能對大腦進行一種組塊化描述,但我們需要一種語言來描述我們發現的東西,即枚舉大腦所具有的想法。但在不同的環境中,同一個大腦可以產生出彼此衝突的想法,人類是一大堆矛盾的混合體!我們不可能對所有的環境做出精準無誤的描述,只能滿足於對環境的組塊化模糊描述。因此對於大腦組塊化的描述,只能列出我們認爲是“合理”的想法,而不能做出精準的預言。此外,《GEB》還提出,我們的“自我”也極有可能爲符號所表示,這是大腦中一個極爲複雜的子系統。牛津哲學家盧卡斯1961年《心智、機器和哥德爾》講到:

“在某種複雜度級別上,一臺機器從本質上都不再是可預知的,它開始自行其是,擁有它自己的心智了。”

這種表示“自我”的子系統的出現,也許就代表着某些和“意識”相類似的東西出現了,“它”開始觀察到自己的存在,觀察到自己在思考這件事,開始從固有系統之外的角度來思考。

(未完待續)

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com